邓演达(1895—1931),字择生,中国杰出的民主革命战士,著名的政治家、军事家,伟大的爱国主义者,中国农工民主党创始人。他的一生虽然短暂,但却轰轰烈烈,为中国革命和中国农工民主党留下了光辉的一页。有关邓演达的传记、回忆、年谱、生平及思想都有丰富而扎实的研究。郭沫若与邓演达也有过人生交集,他的记录和回忆也是研究北伐和邓演达的重要资料。本文拟就郭沫若眼中的邓演达谈点看法和认识,谨以此文纪念邓演达诞辰120周年,缅怀这位伟大的中国农工党先驱和领袖人物。1946年11月24日,在邓演达被蒋介石杀害15年后,郭沫若写下了《纪念邓演达先生》一文,认为邓演达的牺牲是“很大的损失”。说邓演达“喜欢读书”,北伐途中读完了德文版的布哈林的《唯物辩证法》。他“长于演说,也长于文笔”,“虽然是军人出身,但他却不高兴带兵”,有着“率真的性格”。郭沫若回忆了他们一年又两月的相知相识,时间虽然短暂,但“情谊”却非同寻常。在郭沫若眼里,邓演达一位军人,“颇具政治家的风度” 。

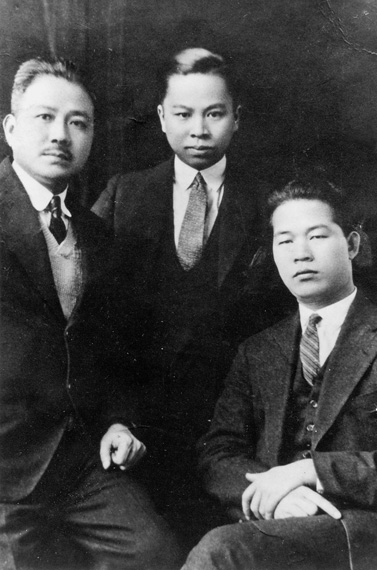

邓演达比郭沫若小四岁,他们第一次见面是在1926年4月,那时候的邓演达是黄埔军校的教务长,郭沫若则是中山大学文学院长。见面的地点就在黄埔军校。邓演达给郭沫若的印象“是一位热忱的有朝气有魄力的新人,虽然不免过分矜持了一点,那也实在是难免的。他本来是军人,而他那时仅仅三十岁,正是血气方刚的时候。就是我自己在那时给予别人的印象恐怕也是矜持的吧”。郭沫若欣赏、理解并高度肯定了邓演达的军人气质,特别是他所显露出来的“朝气”和“魄力”。后来,邓演达被调往广东东江,任东江分校职务。在他去东江之前,邓演达到中山大学参观,并参观过图书馆。但他们没有机会“深入的接触”。

6月,北伐气氛开始成熟,由邓演达的留德同学也是郭沫若四川老乡孙炳文介绍,他们的交往“更加密切”,郭沫若感觉到邓演达具有相当“优越的”“计划性和组织力”。北伐政治部成立后,宣传科科长找不到适当的人选,孙炳文举荐郭沫若担任,邓演达“喜出望外”,在“寓所”找郭沫若谈话,“欢迎”并很“高兴”郭沫若的加入和参与,把郭沫若“当成‘军师’一样敬重”。谈话中,邓演达还和郭沫若就革命成功后国民党的前途问题进行了探讨。郭沫若当时就感觉到邓演达“已经有一个雄心,现在革命的进行中,找寻些可以结合在一道的同志”。可见,邓演达拥有政治家的谋略。不但有谋略,还有策略。邓演达怕郭沫若嫌官微职小,为了表示对郭沫若的关切,在宣传科长之外还给了他一个行营秘书长的头衔,并破格设了一位副科长来辅助郭沫若工作,也可见邓演达“对事的慎重与对人的恳切”。郭沫若说在北伐的行军途中,他与邓演达“时常在一道”,关心他,但起初不免是一种“好奇的尝试”,“怕”他不能“吃苦”和“过分外行”,郭沫若说自己靠着“先天的体魄”和“朋友们的努力”,“免除”了邓演达的“忧虑”。

1926年11月初,江西孙传芳军队被击溃之后,郭沫若奉命离开了邓演达,到南昌升任为副主任。在南昌“过了四个月的炼狱生活”,也对邓演达过去工作中“过分讲‘策略’”,“每每爱把革命拿去迁就事实”的作法有了深切的“了解”,因为在“铁幕”般的“强有力”的现实面前,不讲策略是会“碰得血流”的。所以,郭沫若自己也“不知不觉之间也‘策略’起来了”。郭沫若说邓演达“很看重农民的力量”,在政治上具有“预见”性,但对“革命的障碍估计得过低”,想从“‘策略’上做工夫以减少障碍”。1927年1月初,南昌和武昌呈现分裂的局面。正值元旦,郭沫若和邓演达从庐山回到南昌,正好遇着第三军一部分发生军变,他们几乎在街头吃了铅弹。三日后,邓演达单身回到九江,之前他约郭沫若谈话,感到革命形势严峻,有“永别”的可能,希望郭沫若“特别保重”,谈话时邓演达却“哭了”。

1927年4月,邓演达要去河南督战,在动身前,又与章伯钧和郭沫若有过一次深谈,“谈到了生活的极琐屑的方面”,在河南回武汉途中,“沿途苦闷”,“不说一句话”。回到武汉后,邓演达非常苦闷,一度两个星期不下楼,整天在楼上踱来踱去,直到1927年6月,邓演达留下一封信给郭沫若后离开了武汉。邓演达是一位有情有义的人。重感情,敢担当,对革命前途和个人命运也有着不测的预感。当然,一个人对另一个人的认识和感情是丰富的,也是不断变化的。郭沫若眼里的邓演达也是这样。《纪念邓演达先生》是郭沫若1940年代作为“纪念”性质的记叙和回忆,1936年,郭沫若写了《北伐途次》,属个人传记,对邓演达则有另一番感受和描述。《北伐途次》所取视角和眼光以郭沫若自己为中心。在郭沫若心理,不是他参加北伐战争,而是北伐需要他的参与。在北伐战争爆发之前,郭沫若已是《创造社》的名人,是一位拥有耀眼光环的诗人,无论走到哪里,都受到人们的关注和拥戴。用今天的话说,就是有不少粉丝。

1926年3月18日,郭沫若与郁达夫和王独清一起离开上海到革命中心的广州,随即就担任了广东中山大学文学院院长一职。初到广东期间,他见到了毛泽东、周恩来等著名共产党人,受到他们很大的影响。在共产党人的斡旋下,郭沫若参加了北伐,担任了北伐军总政治部的宣传科长。很显然,郭沫若参加北伐,一方面出于他的革命热情,另一方面也寄托着共产党人的希望。对郭沫若来说,他放弃每月360元的文学院院长职务,跑到前线担任每月240元的宣传科长,则是怀有非个人功利性考虑的。作为一位文化名人参与北伐,无疑会极大地提高北伐战争的号召力和影响力。其符号意义比实际意义更为重要。这也是前面所说邓演达“喜出望外”的原因。郭沫若本非军人,他参与北伐战争带有友情出演的成分,所以,在《北伐途次》里,他对北伐战争带有明显的反思性和批判性。

一方面,作为政治部的宣传科长(后兼政治部副主任等职) ,他尽心尽力地工作,不辞辛劳地完成自己的使命;另一方面,他更像一位观察家,对战争的过程不断进行反思,有时还以调侃的心态对一些事件进行品评。直到最后,当他发现革命将被蒋介石出卖的时候,则不顾个人安危,挺身而出,发表檄文《请看今日之蒋介石》,揭露蒋介石的反革命嘴脸。

北伐战争中的郭沫若,虽然能够恪尽职守,但文人习惯却一点没有改变。他一方面服从他的顶头上司宣传部主任邓演达的指示;另一方面,他对邓演达、对其他将军、对正在进行的战事,还抱着一种不服气甚至是批判的态度,像是一位旁观者。邓演达是郭沫若的顶头上司,服从命令是军人的天职。所以郭沫若对邓演达的命令是严格执行的。但另一方面,他又不像一般的军人一样,对上司惟命是从,而有些个人脾气。《北伐途次》记录了他们之间发生的两次摩擦。第一次是奉命离开长沙时,郭沫若和李德谟发现离出发时间还有两个小时,便擅自到附近澡堂洗了一个澡。他们觉得已有一个星期没有洗澡,“洗了一个澡真是异常的舒服”。邓演达决定火车提前出发,由于郭沫若和李德谟没有提前赶到,误了发车时间,别人传话给郭沫若,邓演达大发雷霆,扬言要枪毙他们。郭沫若自然是一肚子委屈——他哪里知道出发时间提前了呢?郭沫若心怀不满,到了月台上,看见邓演达的“颈子是硬擎着的,头是照常微微偏在右边”。他也没有找邓演达检讨,只是把去洗澡和没有人力车“向他说了一遍”,而邓演达“只是哼了几声,硬着的颈子微微地点了几下”。事实上,出于对郭沫若的尊重,邓演达见到郭沫若并没有当面批评他。但这件事情却让郭沫若很不愉快。第二次郭沫若听说邓演达私下批评他是“感情家”,并怀疑郭沫若和政治部的几个四川人拉邦结伙对抗广东人,这让郭沫若无法忍受,自我感觉“不辞辛劳地干了两个月,却落了一个感情家的评语,我心里真是不舒服”,当晚就写了辞职申请,要求离开部队。后经邓演达的挽留,方才作罢。邓演达在谈话中不但动之以情,态度“诚恳”,“说得快要流出眼泪来”,还晓之以理:“旧社会的力量太大,我们的力量太弱”,连“革命军内部便有极大的旧势力磅礴着”,因此需要“和衷共济”去做,并对“感情家”之说做了解释,“革命家没有强烈的感情是不能够革命的”,但在特定时期还要有“策略”。郭沫若被邓演达的“诚恳”所“打动”,而理解了邓演达所说的“实际情形”。从这里,也能够看出,文人当兵,自有文人的个性,与一般军人截然不同。事实上,不仅是对邓演达,就是对身边其他将军,郭沫若也不像一般军人那样,满怀敬畏,而是多有调侃和幽默,更像一位军事观察家。

郭沫若在《北伐途次》里记录了邓演达的英勇无畏。如北伐军敢死队攻打武昌城,邓演达到前线督战,“一个子弹打来,端正地打中了马的脑壳。那子弹从邓主任的左肋下穿过,军服的袖子打穿了一个洞”。邓演达的战马顿时倒地而死。《北伐途次》是回忆而非记实,写作时间是北伐战争结束多年以后,北伐战争的后果已经看得十分清楚,郭沫若对北伐的反思和批判也不过是事后诸葛亮。郭沫若眼中的邓演达是一位军事家和政治家,既有政治远见,也讲政治策略,还待人诚恳,有情有义。军人自有军人的气质,做事果断,干练,有勇气,只是不免过于简单和粗糙。郭沫若还写到了邓演达不失率真的性情和不被理解的痛苦。郭沫若辞职风波后,他在政治部主任办公室看到邓演达写给孙炳文的一封信,其中有:“革命的苦楚易吃,同志们的气难受。我恨不曾在武昌城下战死”。它表明邓演达有着不被人理解和无处倾述的痛苦。(王本朝,农工党重庆市委副主委、西南大学文学院院长)